Una voce accanto ai detenuti

Intervista a Stefano Anastasìa, Garante dei Diritti dei detenuti del Lazio (prima parte)*

Un momento di confronto costruttivo per ragionare sulle criticità del sistema e sulle soluzioni possibili per provare a superarle. Sovraffollamento, territorialità, misure alternative e diritto alla salute sono i temi al centro delle richieste che arrivano dalla popolazione carceraria.

Quali sono i compiti del Garante dei diritti dei detenuti?

I compiti del Garante sono determinati dal nome stesso, che talvolta può sembrare eccessivo rispetto ai poteri effettivi. Il Garante, infatti, non ha un potere dispositivo nei confronti dell’amministrazione penitenziaria. Non può ordinare alla direzione di cambiare l’allocazione di un detenuto: questa competenza spetta al magistrato di sorveglianza, attraverso una procedura più complessa. Tuttavia, il Garante ha il compito di contribuire alla tutela dei diritti delle persone private della libertà, pur senza poteri diretti. Esistono soluzioni che si possono trovare senza l’intervento del giudice. In alcune culture orientali si dice che chi va dal giudice perde la faccia: si dovrebbe prima tentare una soluzione alternativa, ed è proprio questo il ruolo del Garante. L’ordinamento penitenziario gli attribuisce alcune facoltà, come l’accesso alle strutture senza richiesta di autorizzazione e il colloquio diretto, personale e riservato con i detenuti. Inoltre, il Garante riceve i reclami ordinari dei detenuti (articolo 35), sebbene non quelli giurisdizionali (35-bis e 35-ter).

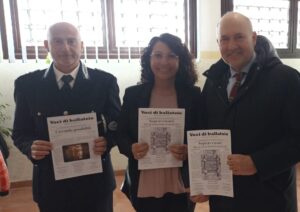

Da sinistra: il dirigente aggiunto della Polizia penitenziaria Mario Caputi, la direttrice della Casa circondariale di Velletri, Anna Rita Gentile, il Garante Anastasìa, durante la presentazione del primo numero di “Voci di ballatoio”.

Attraverso questi strumenti, può segnalare problemi individuali o collettivi all’amministrazione penitenziaria o, se necessario, al magistrato di sorveglianza. Essendo nominato dalla Regione, il Garante può intervenire anche sulle attività e politiche regionali, che hanno un impatto significativo sul sistema penitenziario. Un aspetto particolarmente rilevante è l’assistenza sanitaria, di competenza regionale, ma anche le politiche sociali, la formazione e il reinserimento lavorativo. Nell’ultima revisione della legge sul Garante del Lazio (2022), è stato stabilito che tutti gli atti generali della Regione nelle materie di competenza del Garante devono acquisire il suo parere prima dell’adozione. Ad esempio, il programma di assistenza sanitaria 2024-2026 è stato discusso anche con il Garante. Il suo parere può essere critico o negativo, ma la decisione finale spetta alla giunta regionale. Il compito del Garante è cercare di essere persuasivo e farsi ascoltare. Il carcere non è un tema che appassiona l’opinione pubblica e, di conseguenza, nemmeno la politica. Tuttavia, nella mia esperienza, ho riscontrato un’attenzione trasversale in Regione Lazio, sia nelle amministrazioni di sinistra che in quelle di destra. La Regione ha investito risorse importanti, come la ristrutturazione del centro clinico di Regina Coeli e la riattivazione delle sale operatorie. Inoltre, si sta progettando una Casa della Salute a Rebibbia, per concentrare i servizi specialistici dei quattro istituti in un unico poliambulatorio, migliorando l’efficienza dell’assistenza sanitaria per i detenuti. Queste iniziative non risolvono tutti i problemi, ma rappresentano un passo avanti concreto.

Quali sono le motivazioni che l’hanno portata a ricoprire un ruolo così importante?

Queste sono passioni che si sviluppano presto, come diceva il mio amico e collega Luigi Manconi, Senatore che forse qualcuno di voi conosce. Manconi sosteneva che chi si occupa di carcere senza un interesse diretto spesso ha qualcosa nella propria storia personale o familiare che lo spinge a farlo. Nel suo caso, la connessione derivava dal padre, medico della colonia penale militare dell’Asinara durante la guerra. Io, scavando nella mia storia familiare, ho scoperto che mio padre, quando perse il proprio genitore, si trovava in Eritrea. Il fratello maggiore era internato in un campo di concentramento e mio padre, per mantenersi, lavorò come guardia carceraria ad Asmara nel 1943, in un contesto certamente più complesso di quello attuale. Poi ha cambiato percorso, ma quell’esperienza ha segnato la nostra storia familiare. Per quanto riguarda me, ho iniziato a occuparmi di carcere poco più che ventenne, per passione e curiosità. Sono stato tra i fondatori dell’Associazione Antigone nel 1991, e insieme abbiamo sviluppato l’idea di un difensore civico per i detenuti. Questo progetto ha portato alla figura del Garante, il cui primo esempio è stato quello comunale di Roma, con Luigi Manconi come Garante e io come dirigente del suo ufficio. Successivamente, ho ricoperto diversi ruoli: presidente dell’Associazione Antigone, presidente della Conferenza del Volontariato per la Giustizia e quando Manconi è diventato sottosegretario alla Giustizia nel 2006, sono stato il suo capo di segreteria. Da sempre mi occupo di questi temi, anche se parallelamente insegno filosofia e sociologia del diritto all’università, discipline che, inevitabilmente, toccano il mondo del carcere.

L’idea iniziale era quella di creare un difensore civico nazionale per i detenuti. Alla fine degli anni ‘90 fu presentata una proposta di legge, ma la politica nazionale non era ancora pronta. Così, si decise di sperimentare a livello locale: nel 2003 nacque il Garante del Comune di Roma e la legge regionale del Lazio, che portò alla nomina del primo Garante regionale nel 2004, l’avvocato Angelo Marroni. Da allora il progetto è cresciuto. Oggi quasi tutte le regioni hanno un Garante regionale e molti comuni hanno istituito garanti locali. Nel 2013 è stata approvata la legge per il Garante nazionale, e nel 2016 è stato nominato il primo Garante nazionale. Il percorso è stato lungo, ma l’obiettivo è stato raggiunto.

Quali criticità riscontra in questo periodo storico rispetto al sistema carcerario e quali sono secondo lei le priorità sulle quali intervenire e con quali criteri?

La questione più urgente è sicuramente il sovraffollamento, un problema che dura da trent’anni e che, nel tempo, è stato contenuto solo grazie a interventi straordinari. Abbiamo avuto misure come l’indulto del 2006, la legge Simeoni-Saraceni alla fine degli anni ‘90, che ha introdotto la sospensione della pena per condanne inferiori ai tre anni (poi estesa a quattro anni), l’ “indultino” del 2003, la detenzione domiciliare speciale di Alfano e, dopo la condanna dell’Italia nel caso Torreggiani da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, ulteriori provvedimenti. Anche la pandemia ha ridotto temporaneamente il numero di detenuti per motivi di salute pubblica. Oggi, però, assistiamo a una nuova crescita della popolazione carceraria senza che vi siano soluzioni concrete all’orizzonte. Non si tratta solo di un problema di spazio e di sovraffollamento nelle celle, ma anche di una questione legata alle risorse del personale, che fatica a gestire sia gli aspetti trattamentali e riabilitativi, sia quelli sanitari. Se una struttura è progettata per un certo numero di persone ma ne ospita molte di più, la qualità dell’assistenza inevitabilmente cala: meno colloqui, meno opportunità di reinserimento e una gestione complessivamente più difficile.

Il carcere dovrebbe offrire un’opportunità di ricostruzione e non essere solo una parentesi di esclusione. È una responsabilità pubblica fornire ai detenuti strumenti concreti per il rientro in società, attraverso istruzione, formazione professionale e inserimento lavorativo. Attualmente, però, sono pochi i detenuti che riescono a ottenere un impiego stabile una volta fuori. I lavori all’interno degli istituti sono utili per mantenersi, ma non garantiscono una reale prospettiva di reinserimento.

Il Garante Anastasìa durante l’inaugurazione della cucina del carcere di Velletri, giovedì 30 marzo 2023.

Anche il tema della salute mentale in carcere è particolarmente critico. La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) è stata una riforma giusta e necessaria, ma non sono stati potenziati i servizi alternativi sul territorio. Di conseguenza, oggi ci troviamo con persone che sviluppano gravi problemi psichiatrici in carcere senza un’adeguata presa in carico. Le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), che hanno sostituito gli OPG, sono insufficienti e non possono accogliere tutti. Inoltre, chi termina il percorso in REMS fatica a trovare soluzioni di continuità sul territorio, creando lunghe liste d’attesa e bloccando il sistema. La soluzione non può essere solo “costruire più REMS”. Questo significherebbe tornare alla vecchia logica dei manicomi, dove i malati di mente venivano semplicemente chiusi e dimenticati. Il vero investimento deve essere sul potenziamento dei servizi di salute mentale territoriali, affinché chi ha bisogno di assistenza possa riceverla senza essere costretto a rimanere in carcere o in REMS oltre il necessario. Il carcere non può essere un contenitore in cui far confluire indiscriminatamente tutti i problemi sociali, dalla marginalità economica alla malattia mentale. Serve un cambio di approccio che punti alla riduzione del sovraffollamento attraverso misure alternative alla detenzione, programmi efficaci di reinserimento e un rafforzamento della rete di servizi sociali e sanitari. Senza questi interventi, rischiamo di riprodurre gli errori del passato, con un sistema penitenziario che non solo non riabilita, ma anzi aggrava le condizioni delle persone che vi entrano.

Negli ultimi dieci anni ritiene che ci siano stati cambiamenti significativi nell’ordine penitenziario? Se sì, quali?

Il vecchio carcere nel centro storico di Velletri, in stato di abbandono.

Negli ultimi dieci anni ci sono stati alcuni cambiamenti importanti. Ad esempio, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che ha rappresentato una presenza significativa nel monitoraggio e nell’orientamento del funzionamento dell’amministrazione penitenziaria. Tuttavia, la riforma del 2018, nata dagli Stati Generali dell’esecuzione penale voluti dal Ministro Orlando, si è rivelata piuttosto limitata rispetto alle potenzialità che avrebbe potuto avere. Di conseguenza, i cambiamenti effettivi che potrebbero fare la differenza li dobbiamo ancora vedere. Ad esempio, si era parlato di una riforma del regime dei colloqui, annunciata nel decreto dell’estate scorsa, ma finora l’unico cambiamento concreto è la possibilità, per il Direttore dell’istituto, di concedere telefonate straordinarie. Il decreto legge prevedeva una modifica normativa da parte del governo, che però non è ancora stata attuata. A mio avviso, questo cambiamento non è sufficiente rispetto alle reali necessità. Mi chiedo perché, se i detenuti non sono soggetti a censura sulla corrispondenza, non possano telefonare liberamente. Il problema è meramente organizzativo e tecnico: si tratta di dotare gli istituti di linee telefoniche adeguate e strumenti idonei.

Il bar nella Casa circondariale di Velletri.

Un sistema più accessibile alle comunicazioni ridurrebbe molte problematiche, comprese quelle legate all’introduzione illegale di telefoni cellulari in carcere. Del resto, chi è in grado di scrivere lettere tutti i giorni dovrebbe avere la stessa possibilità di comunicare per telefono. In fondo, la telefonata è solo un’evoluzione della corrispondenza scritta. Si potrebbe pensare a delle limitazioni, come permettere le chiamate solo a contatti verificati, ma il principio di base resta: se un detenuto può scrivere liberamente, perché non dovrebbe poter telefonare? Questo potrebbe anche contribuire a prevenire situazioni di disagio psicologico e, in alcuni casi, salvare vite. Lo diceva anche una pubblicità di qualche anno fa: una telefonata allunga la vita. Un’altra questione riguarda le telefonate ai figli: oggi, superato il decimo anno di età, un bambino non ha più diritto a sentire il padre con una chiamata supplementare. Si passa da sette telefonate settimanali a una sola. Questa è una regola che andrebbe rivista per tutelare il legame familiare.

Chiaramente, per alcuni detenuti in custodia cautelare, per cui sussiste il rischio di interferenze con l’esterno, devono rimanere misure restrittive. Ma per gli altri non si giustifica un divieto così rigido. In altri Paesi, la comunicazione tra detenuti e familiari è molto più diffusa. In Francia, ad esempio, in alcuni istituti è stato introdotto il telefono in cella, con la possibilità di chiamare fino a quattro numeri registrati. In Argentina, già vent’anni fa, nelle carceri federali – strutturate come veri e propri campus – i detenuti avevano telefoni disponibili nei loro spazi comuni e potevano ricevere chiamate senza particolari restrizioni. Esistono quindi modelli alternativi che potrebbero essere presi in considerazione per migliorare il sistema penitenziario italiano.

*Prima parte dell’intervista pubblicata sul giornale della Casa circondariale di Velletri, “Voci di Ballatoio”, numero 3 – maggio 2025, con il titolo “Una voce accanto ai detenuti”, il giornale con l’intera intervista dei detenuti al Garante è scaricabile da qui.

I numeri di “Voci di ballatoio” finora usciti si trovano nel sito dell’associazione La Farfalla.